「たましいのおうちの物語」作者として読書会にお呼ばれしてきました。

こんにちは。木工作家のあるみです。

先日、地元の小学校での読書会に呼ばれて行ってきました。

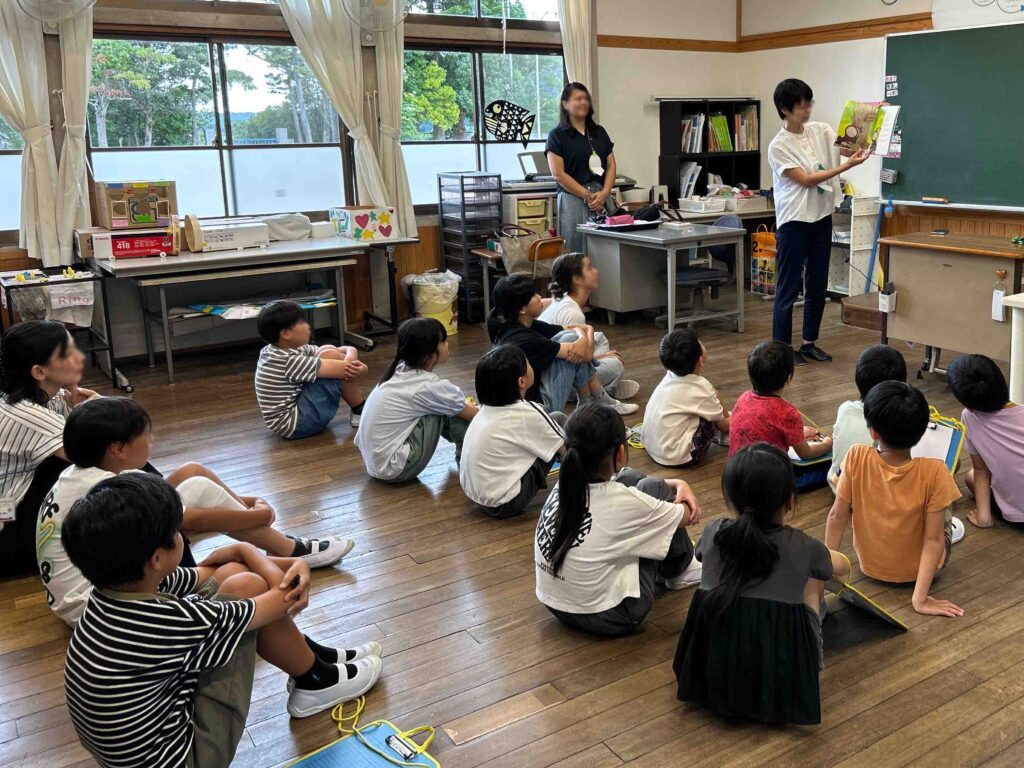

地域にまつわる本に親しむというテーマで、地域の事が書かれている本や、地元の人が書いた本などをみんなで(保護者も一緒に)鑑賞する会でした。

何冊かの本の中から、読んでみたい本がある教室に行くスタイルで1年生から6年生まで、興味を持ってくれた子たちが集まってくれました。

私は『本を書いた人』として教室にいたのですが、この、目の前にいる子達が、「たましいのおうちの物語」に興味を持ってくれているというだけでカンゲキしました!

PTAの方や保護者が交代で読み聞かせをしてくれました。

しかしこの本、普通に音読すると10分ぐらいかかるんです。長いんです。

みんなめっちゃ真剣に聞いてくれていたのですが、ちょっとした角度で絵が見えなくなったりすると、一年生あたりの子達がゴソゴソし始めて集中切れるんですね(笑)

読み聞かせ用の大型絵本とか、紙芝居とかが存在する意味がよく分かりました!

大変勉強になりました。

とは言えそんな一年生も、読み聞かせが終わった後に感想を求められたら、勢い良く真っ先に手をあげて、

「かなしくなった・・・」

って発言してくれました。かわいい!

物語の誰かに共感してそんな気持ちになったんだなぁ〜と、ちゃんとお話しを聞いてくれていた事が嬉しかったです。

作者としてお話しする時間が少しだけありました。

『この物語は、いまこの瞬間にもあなたの知っている人の事かもしれません。明日にもこの登場人物の誰かになるかもしれません。これからの人生でその可能性は100%です。だからこの物語を書きました。

どうすればいいのかなんて誰にも分からないけど、悲しい出来事にしなかったブナの家族と森の仲間達の様子が、いつかみんなのヒントになるといいなと思っています。』

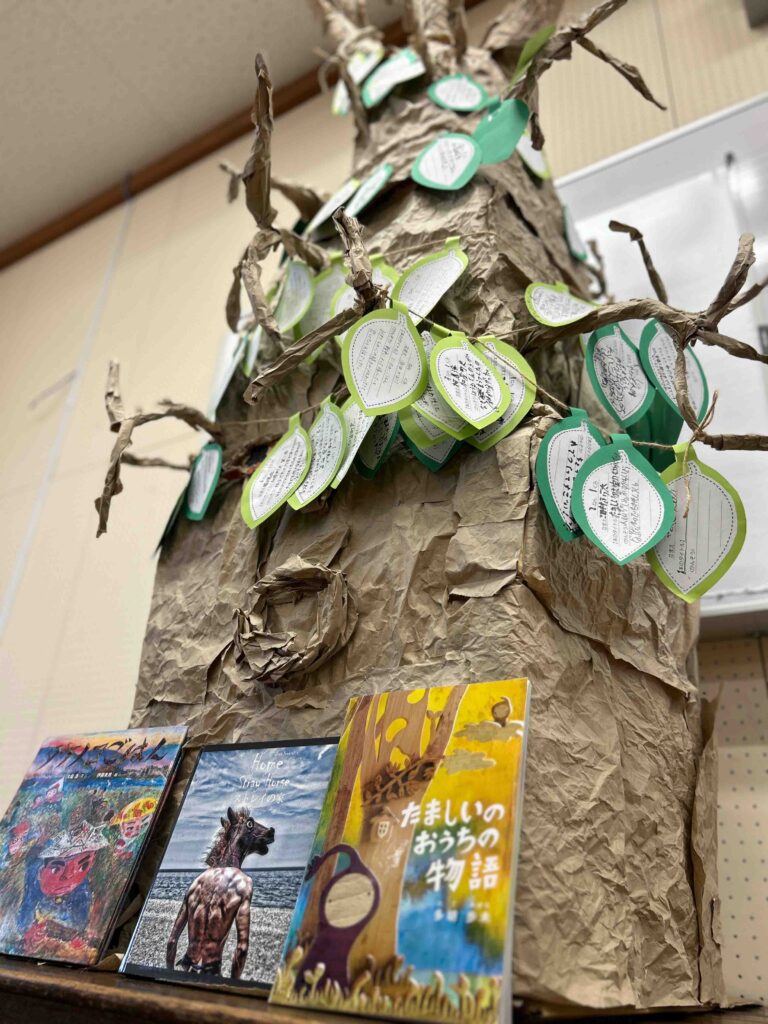

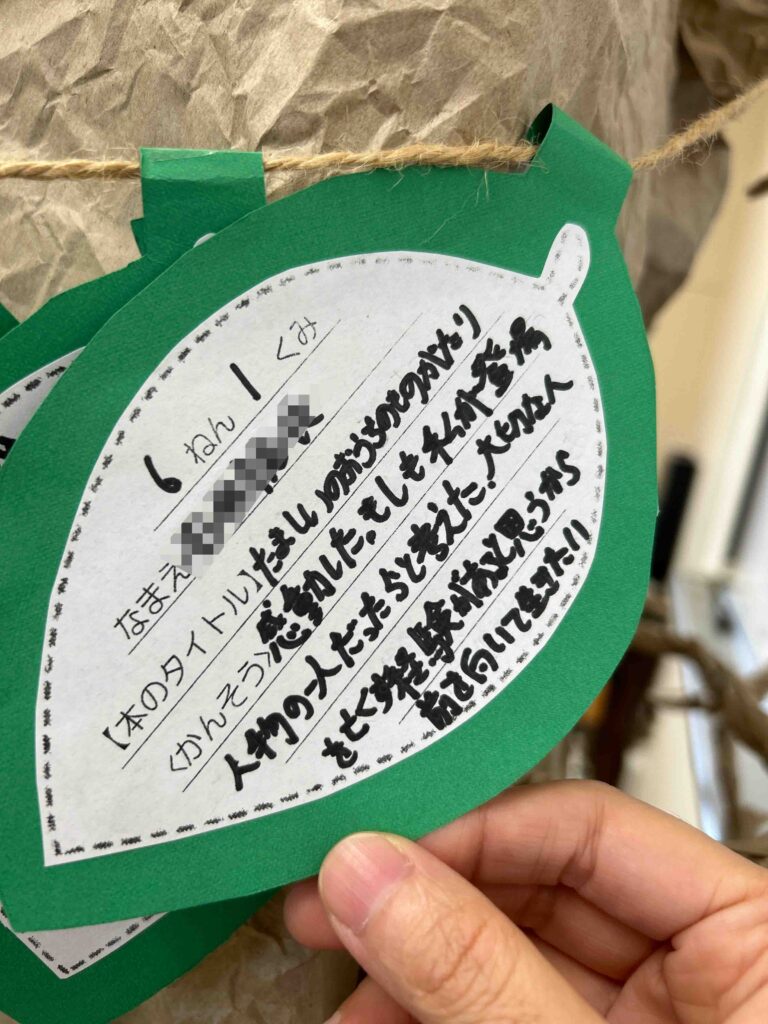

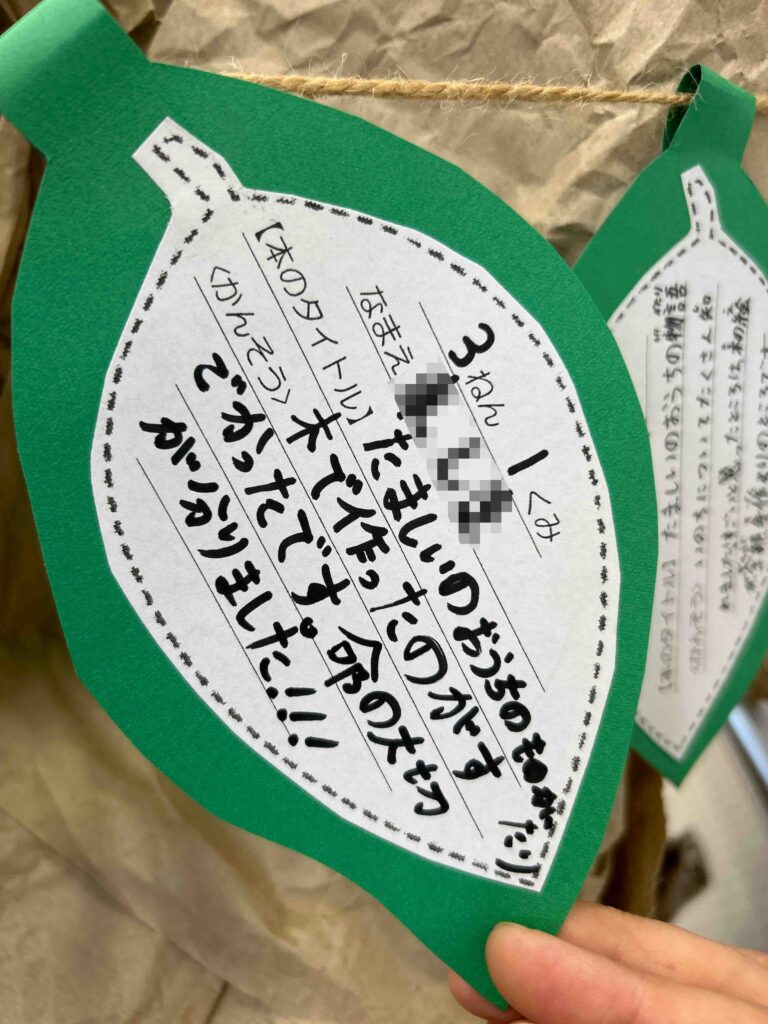

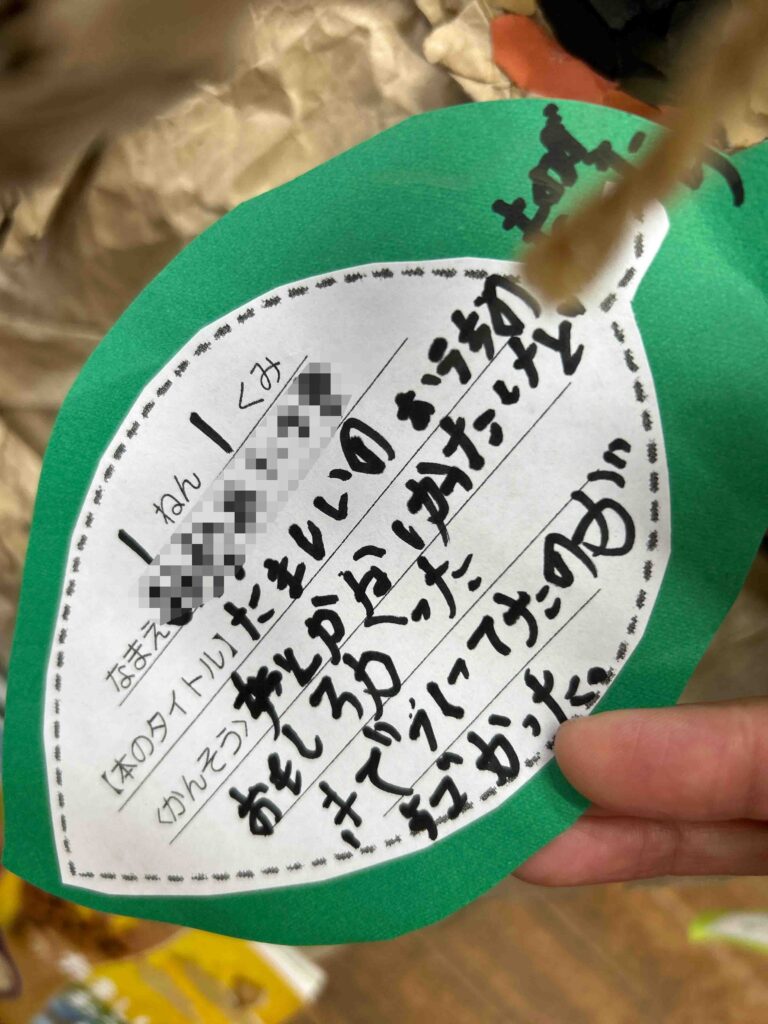

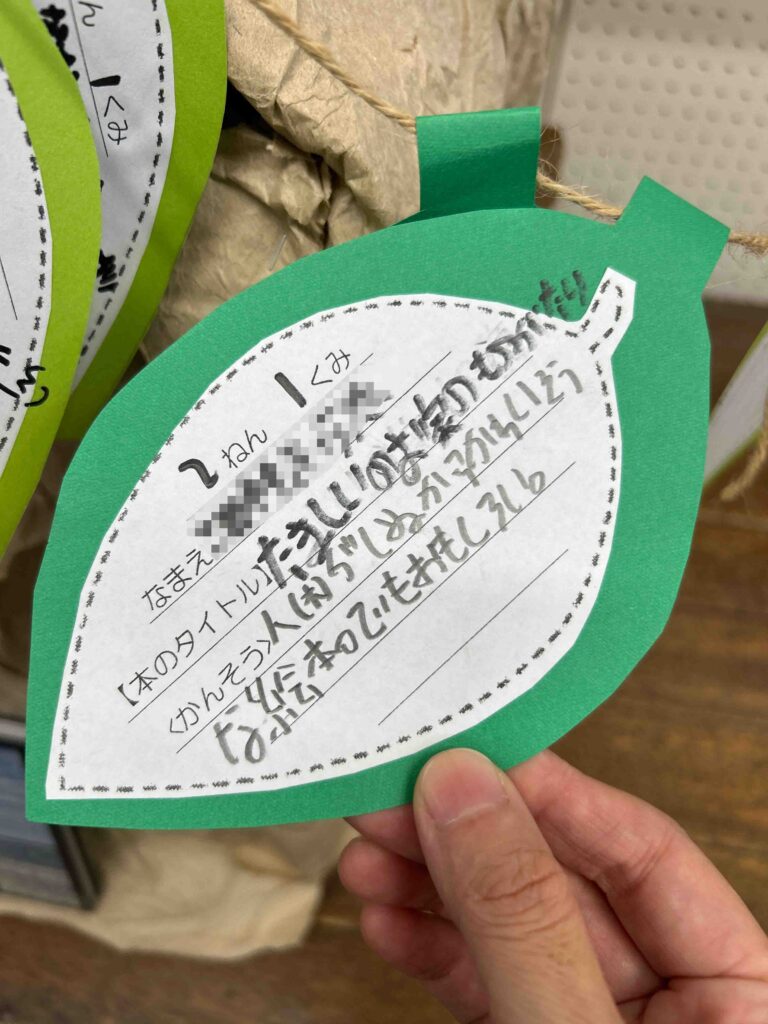

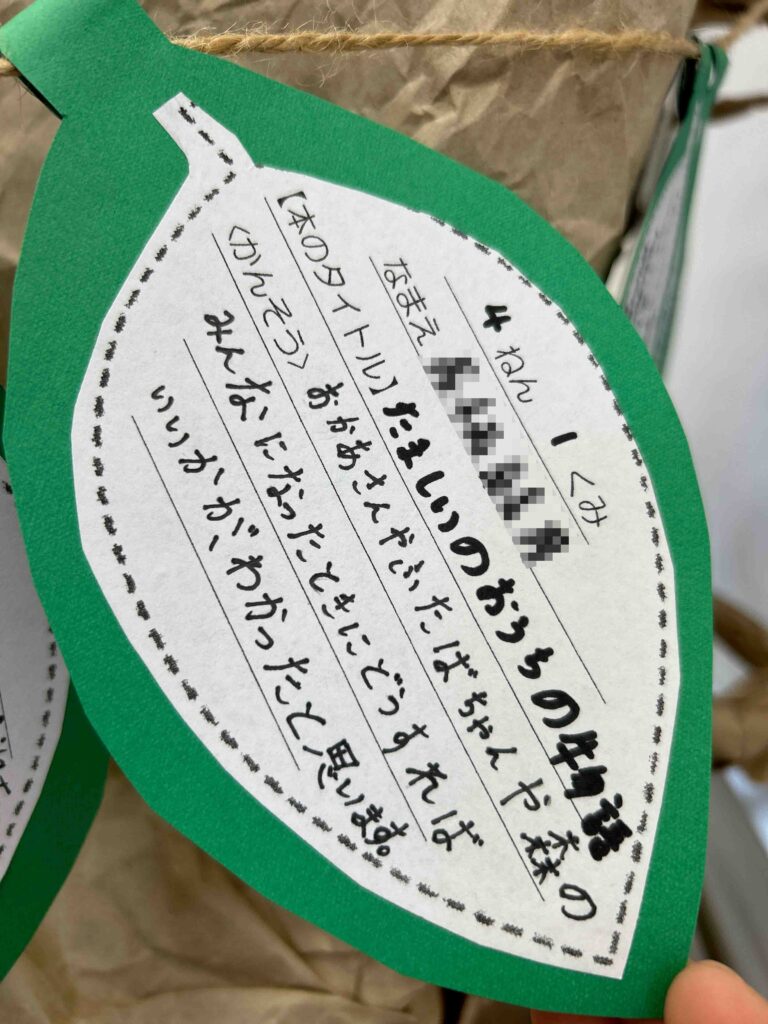

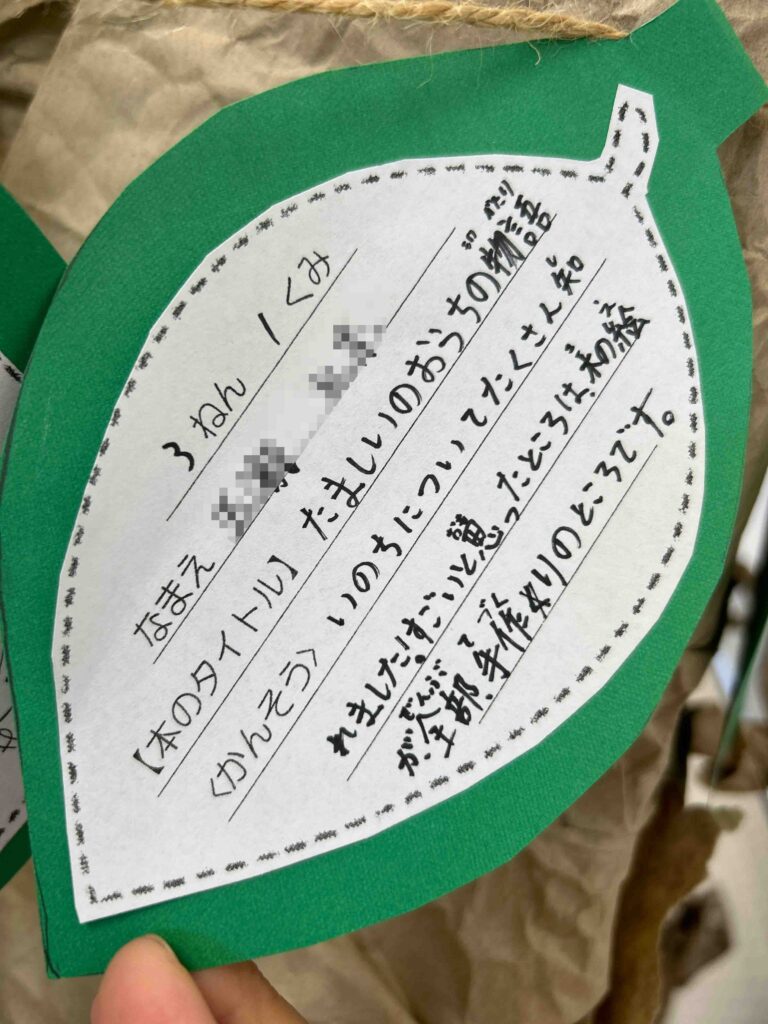

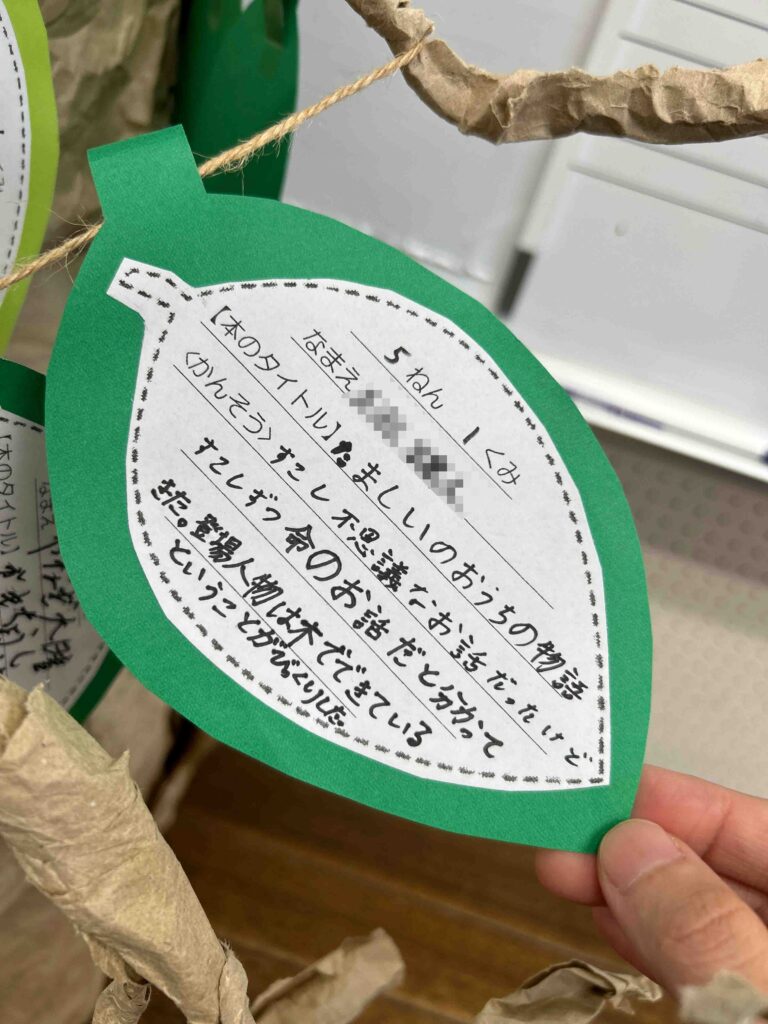

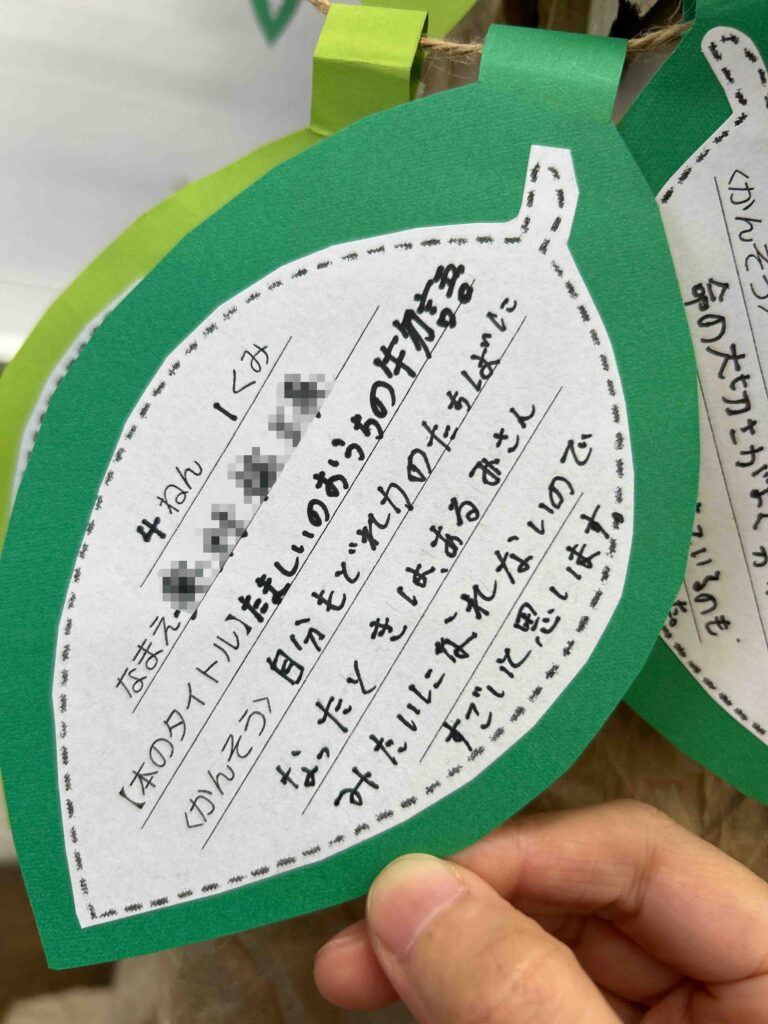

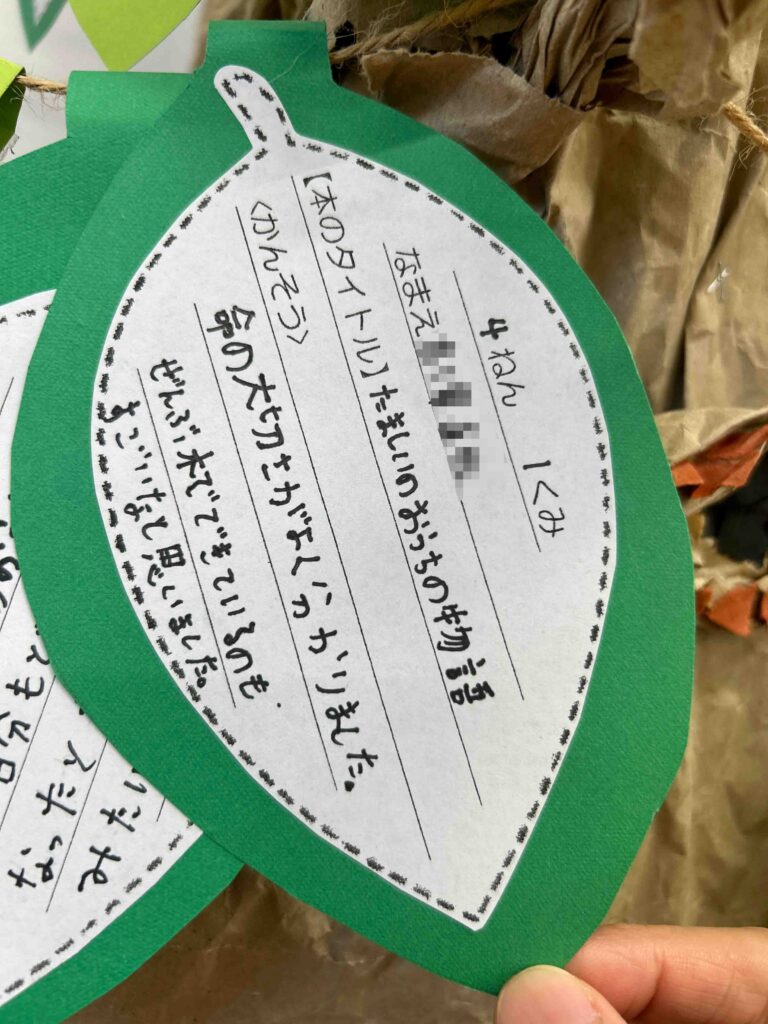

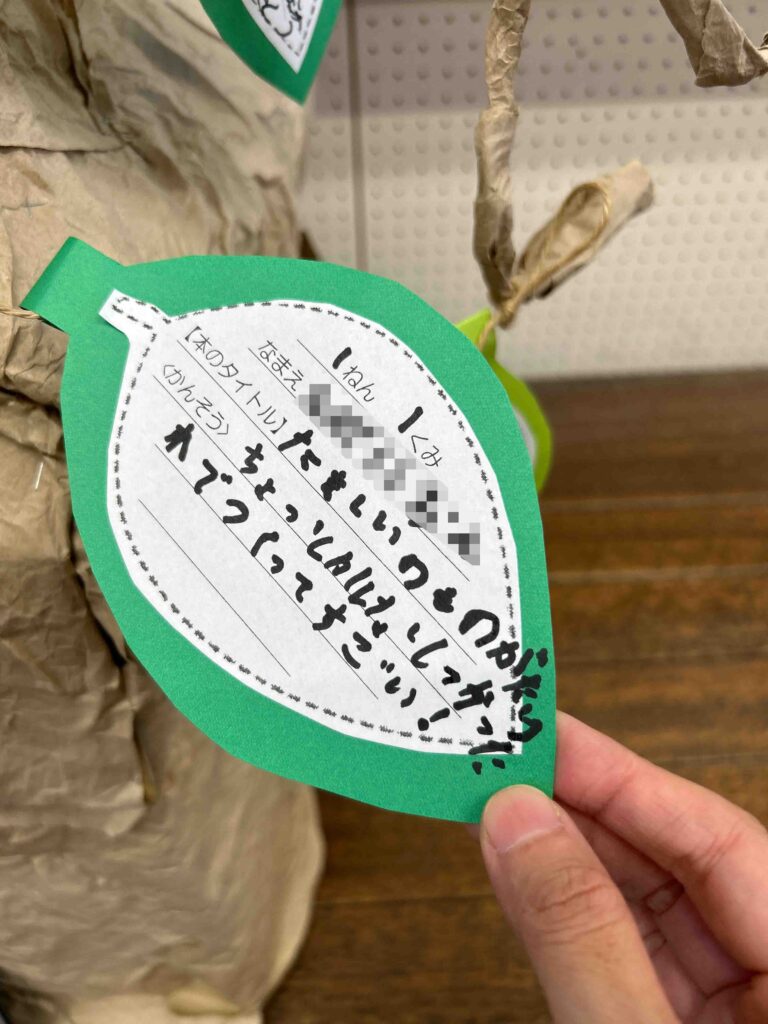

この読書会では、児童達が読んだ本の感想を葉っぱに書いて、大きな木を完成させます。読めば読むほど、木に葉っぱが茂っていきます。

「たましいのおうちの物語」を読んでくれた子達の感想もいっぱい茂りました。

一生懸命書いてくれて嬉しかったので、全部全部読ませていただきました!

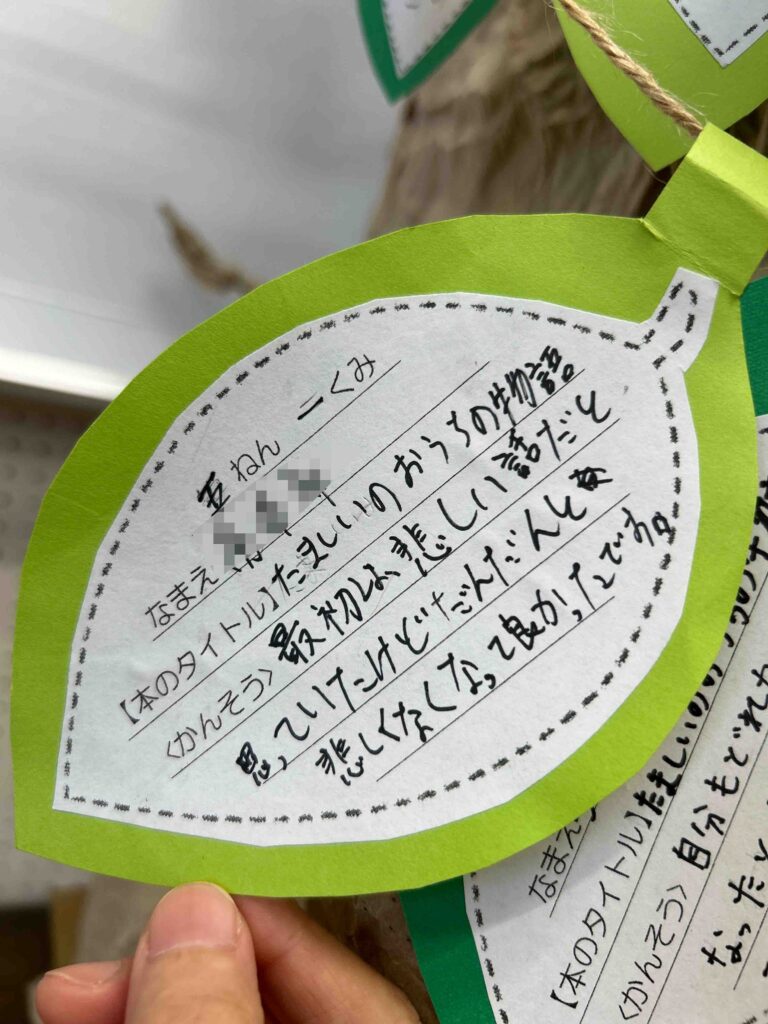

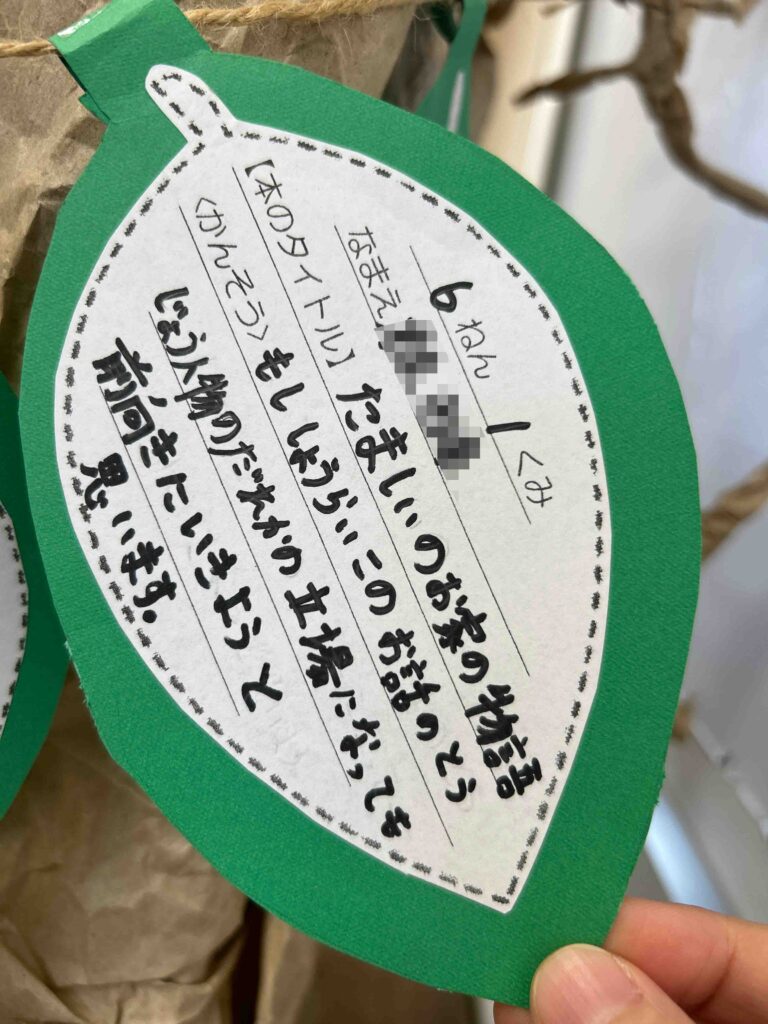

ステキな感想もいっぱいあったので、一部紹介します。

「ちょっとかなしくなったけどおもしろかった。木でつくってたのがすごかった」

「おかあさんやふたばちゃんや森のみんなになったときにどうすればいいかが、分かったと思います。」

「いのちについてたくさん知れました。すごいと思ったところは木の絵が全部手作りのところです。」

「少し不思議なお話だったけど少しずつ命のお話しだと分かってきた。登場人物は木でできているということがびっくりした。」

「もししょうらいこのお話しのとうじょう人物のだれかの立場になっても前向きにいきようと思います。」

「最初悲しい話だと思っていたけどだんだんと悲しくなくなって良かったです。」

先生や保護者の方々からも、「感動しました」「泣けました」「なにかあったときに読み返す本にいたい」とご感想をいただきました。

うしろでそっと涙を拭かれている保護者さんもいらっしゃいました。

生きていれば必ず訪れる、大切な人とのお別れ。

悲しい出来事にするかどうかはあなたが決められます。

子ども達の感想、宝物にします。ありがとうございました!